神奈川県相模原市の藤野地区にある「廃材エコヴィレッジゆるゆる」は、短期滞在もできる通い型コミュニティ。都会で息苦しさを感じる人に新しい生き方を提案する、少し風変りなコミュニティを訪問しました。

自由な暮らしを体験する「廃材エコヴィレッジゆるゆる」

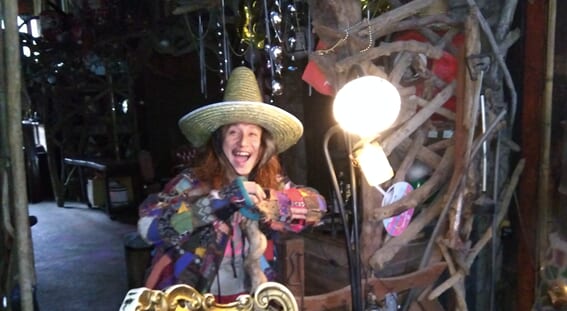

「廃材エコヴィレッジゆるゆる」は、アーティストの傍嶋飛龍(そばじまひりゅう)さんが、仲間ととともに工場の倉庫跡地に廃材を使った建物をDIY、2013年から4年かけてコミュニティの拠点となるアーティスティックな母屋を完成させたもの。2017年にこの母屋を拠点としたコミュニティをスタート。月に一度の見学会に参加して、村長の傍嶋さんと友達になったら「ゆるゆる村民」としてFacebookでつながり、コミュニティメンバーになります。

ゆるゆるには母屋の建物内に寝られるスペースやタイニーハウスがあり、村民はいつでも短期滞在が可能。お金のかからない暮らしを体験できます。食物など現金以外を含む寄付で運営されているため、会員費などもありません。

ガスはカセットコンロを使っていますが、電気はソーラーパネル、水は沢の水を生活用水に、わき水を飲料水に。お風呂は五右衛門風呂を薪から沸かし、トイレは手づくりのくみ取り式で、排泄物は畑の肥やしにし、畑や敷地内に自然に育った農作物を食べます。

母屋の修復や倉庫づくりなどのDIYも体験でき、ここにいると自力で生きる力がついていきます。モバイルハウスづくりをする人も多く、軽トラのモバイルハウスで旅に出て、移住先を決める人もいるとのこと。

ここでの体験で価値観が変わり、「自分のやりたいことをやろう」と田舎移住する人が少なくありません。すでに20人以上(13世帯以上)の村民が藤野に移住し、10人以上の村民がここで刺激を受けてほかの田舎に移住しました。

移住者はもともと自由業の人か、自分らしい生き方を大事にしたいと自由業に転身する人がほとんど。クラフト作家、大工、介護職、音楽家、シェアハウス運営、動画編集、映像制作、漫画家など多岐にわたります。

藤野地区には、ドイツの教育家の理念を取り入れた小中高一貫校であるシュタイナー学園や、適正な量のエネルギーを使いながら地域の人々が協力し合う社会を目指すトランジションタウン、アートヴィレッジなどがあります。それらに魅かれて移住してくる人も多いなか、「廃材エコヴィレッジゆるゆる」は、自由な生き方にシフトしたいという移住者の増加に寄与しているのです。

村長のアドバイスを求めてさまざまな人が訪れる

村長の傍嶋飛龍さんは、お金のかからない暮らし方のスキルはもちろんですが、コミュニティや心理学、健康についての知見もあるため、多様な人が頼りにし、アドバイスを求めて相談に訪れる存在です。

傍嶋さんはアーティストとして自分自身に向き合い、自分を変えていくことの試みとして、このコミュニティをつくり始めたとのこと。試行錯誤を経て、「通い型」でつながるコミュニティに育ててきた経験からの学びは貴重です。

ゆるゆるの母屋は基本的にいつでも開いており、村長がいるので平日週末問わず、さまざまな人が集います。このエリアへの移住者は少なくとも月1回、多いときには週1回、訪れるそう。取材時には東京や埼玉の村民が来ており、毎晩のように食事を囲んで語らう場がもたれていました。困ったら、さびしくなったら、村長や村民に会えるという安心感も、藤野周辺に移住する人の移住のきっかけとなっているのだと思います。

今後はさらに敷地を広げる計画があるそう。次のプロジェクト「ポカポカヴィレッジ」では、長期滞在が可能となり、小さな小屋で田舎暮らしができる移住者を増やしていきたいとのことです。こうした村長の新しいアイデアが、また村民たちが集まるきっかけになっています。

通い型だからこそのゆるくて強いつながりが特徴

ゆるゆるは通い型のコミュニティなので村民は全国に散らばっていますが、年に3度のお祭りや、村民がお店を出す横丁イベントなどで交流を深めているそう。ストッキングの寄付があった際には、それをかぶって引っ張り合うなど、目一杯ふざけて遊んだりするそうで、頻繁に会えなくても濃い交流がもたれています。

また、ゆるゆるのFacebookグループにはいくつもの「部活」があり、かなり活発なやりとりがされています。冷水シャワーを浴びて健康維持を目指す呼吸部や、一見理解できないような文章もアップされる小説部など、こちらも思い切り楽しんでつながる場となっている模様。

すばらしいと感じたのは、自然な助け合いが生まれていること。村民のだれかが困ったときにFacebookグループ上で助けを求めるとすぐに反応があります。クルマや電子レンジ、洗濯機の譲渡、廃材のシェア、給湯器や電気の工事をしてあげることもあったそう。全国各地の村民同士が訪問し合うこともあるとのことで、通い型だからこそのつながりが広がっていくのを感じます。

筆者も実際にここでの生活を体験し、村長や村民と話し、移住してくる人の気もちがわかるような気がしました。人の生き方を変えるきっかけとなっているゆるゆる。都会から脱出しようとしている人の多い今の時代に、必要とされる居場所かもしれません。

<取材・文/Sachiko>

Sachiko

豊かな生き方探求研究家。シェアハウス研究家。千葉県出身。ライフコーチとして人がその人らしく生きることをサポートしながら、サステナビリティや対話、コミュニティ、メディテーションなどを学び、人と人、人と自然のつながりある社会にむけて継続的な場づくりを目指している。