京都市「カステラ ド パウロ」のポルトガル菓子4種を食べ比べ

長崎のカステラや、東村山で買うロシアケーキ、新潟のロシアチョコレートなど。その土地発祥の品ではないけれども、さまざまなルーツを巡り、定着した外国のお菓子もまた、歴史や文化を感じさせてとてもいいお土産だなと思っています。

そんなわけで今回取り上げるのは、京都のポルトガル菓子。えっ、京都でポルトガル菓子を!?(これはオタクの間でのみ有名なネットミームにひっかけたギャグなので、知りたい方は 「出来らあっ!」で検索してください。)

今回お取り寄せしたのは京都・北野天満宮そばにある「カステラ ド パウロ」さんの「味覚で旅して」という食べ比べBOX。ポルトガルの地方に行かなければ食べることができなかった、修道院生まれの菓子4種類を体験できるのだとか。なぜ「修道院」なのかと言うと、卵黄と砂糖をふんだんに使うポルトガル伝統菓子のルーツは、修道院にあるんだそう。

その背景に、

・修道女になる人が持参金として、当時貴重だった鶏や卵を持ち込む風習があった

・修道院では養鶏や養蜂が行われていた

・僧服やシーツの糊付けのために大量の卵白を使用するため、残った卵黄を使う菓子づくりの文化が修道院で育った

…などがあげられるそう。

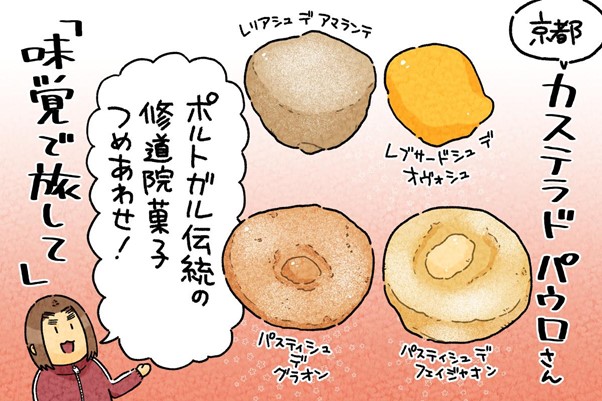

ラインナップは以下のとおり。

・レブサードシュ デ オヴォシュ 3個

・パステイシュ デ フェイジャオン 2個

・レリアシュ デ アマランテ 2個

・パステイシュ デ グラオン 2個

…ひとつも分からんのですが、さっそく食べていきましょう。

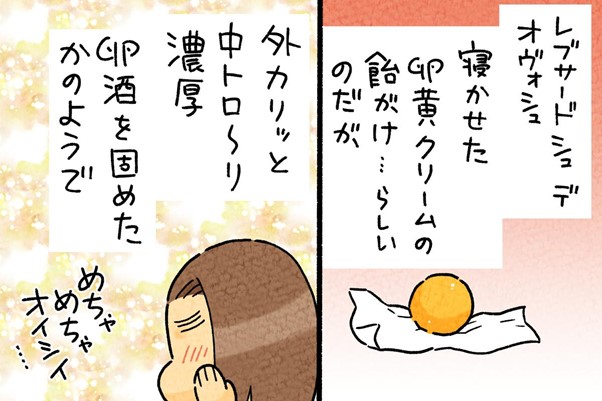

<レブサードシュ デ オヴォシュ(卵黄飴)>

「レブサードシュ デ オヴォシュ」は「卵黄飴」のこと。固めの卵黄クリームを丸め、寝かし、あめがけをしたもの。キャンディみたいな感じと思いきや、シャリシャリと固いのはあめがけしてある周辺だけで、中身はクリーム状にやわらかい。このねっとりした卵黄クリームがとっても濃厚! 食べたことのない種類のお菓子で新鮮かつ、とても元気出そうな味がします。

<パステイシュ デ フェイジャオン(白インゲン豆のタルト)>

白インゲン豆のタルトこと、「 パステイシュ デ フェイジャオン」。白インゲン豆、粉末アーモンド、シロップ、卵黄でつくったあんを使用しているとのことで、かなり和菓子に近い味わい。あっさりと素朴な焼き菓子という感じ。

<レリアシュ デ アマランテ(アーモンドの焼き菓子)>

アーモンドの焼き菓子こと、「レリアシュ デ アマランテ」。周りが砂糖でコーティングされてる、素朴なアーモンド入りクッキーという感じ。卵・油脂不使用ということで、ポルボロンに近いのかな? と食べてみるともっとザクザクと歯ごたえがあるお菓子です。

<パステイシュ デ グラオン(ひよこ豆のタルト)>

ひよこ豆のタルトこと、パステイシュ デ グラオン。 「パステイシュ デ フェイジャオン」は白インゲン豆のあんでしたが、こっちはひよこ豆。フェイジャオン同様、ちょっと和っぽい要素も感じる素朴な甘さの焼き菓子です。

そんなこんなで4種食べ終えましたが、とくに卵黄あめこと「レブサードシュ デ オヴォシュ」が印象的でしたね。卵酒を固形にした感じというか、ほかのどこでも食べたことのないおいしさでした。

リスボン出身のオーナーパティシェ、パウロ ドゥアルテさんの経歴も大変興味深く、

・長崎で長崎カステラ製造を学ぶ(外国人初)

↓

・「カステラの里帰り」を掲げポルトガル初のカステラ工房をオープン

↓

・京都にポルトガル菓子専門店をオープン

と、まさにポルトガルと日本の菓子文化を反復横とびなさっているかのような、逆輸入の逆輸入といいますか。唯一無二のオリジナリティあふれるお店だなと感じます。

「味覚で旅して」自体にも感じたことでしたが、ともすれば揶揄されがちな「情報を食べる」行為も、その歴史や文化を通じてより味わいが深くなる。京都のポルトガル菓子土産、最初は「?」となっても、背景を知ればより楽しめるのではないかと思いました。京都で味わうポルトガルの伝統菓子、試してみてはいかがでしょうか。

カステラ ド パウロ 味覚で旅して/修道院菓子の魅力と驚きの詰まった【食べ比べBOX】(4種類/9個)1680円

日もち ★★★★☆

配りやすさ ★★☆☆☆

異国情緒溢れる京土産 ★★★★★

※紹介した商品は、取材時に販売されていたものです。同じ商品がない場合や価格変更、すでに販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。

西園フミコ

漫画家。「コミックDAYS」で2018年から全国のおみやげをとりあげる『おみやげどうしよう?』を連載(全4巻)。コミックエッセイ『ゴミ屋敷住人の祖父母を介護した話』が好評発売中!